von Wiebke Knoche und Sophie Prüfert

Der „blinde Fleck” ist ein Punkt in beiden Augen, an dem Licht nicht verarbeitet werden kann und der dazu führt, dass wir an dieser Stelle nicht sehen können. Im Journalismus sind “blinde Flecken” Themen, die von Journalist*innen nicht recherchiert werden und folglich in der medialen Berichterstattung sowie in der Öffentlichkeit nicht gesehen werden. Der Unterschied: Journalist*innen sind grundsätzlich nicht blind für bestimmte Themen, sondern aus verschiedenen Gründen nicht dazu in der Lage, sie öffentlich sichtbar zu machen. Welche Themen können als blinde Flecken identifiziert werden? Welche Gründe stecken dahinter und vor allem, welche Möglichkeiten sehen Investigativjournalist*innen, um blinde Flecken in der Berichterstattung zu bekämpfen?

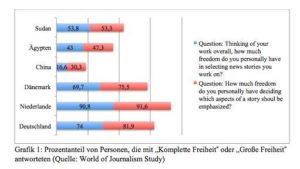

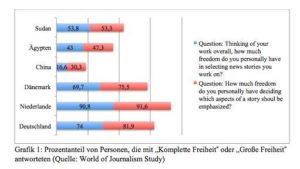

Verschiedene Forscher*innen haben sich bereits mit dem Themengebiet der blinden Flecken („blind spots“) im Journalismus beschäftigt. Nennenswerte Ergebnisse lieferte unter anderem die Worlds of Journalism Study (Datenerhebung 2012-2016). Journalist*innen aus 67 Ländern wurden hier nach ihrer Entscheidungsfreiheit bei der Auswahl ihrer Geschichten befragt. Dabei stellte sich heraus, dass Journalist*innen aus Ländern mit schlechter Lage der Pressefreiheit (z.B. China, Ägypten) deutlich weniger Freiraum bei der Themenwahl haben als ihre Kolleg*innen aus Ländern, in denen eine hohe Pressefreiheit herrscht.

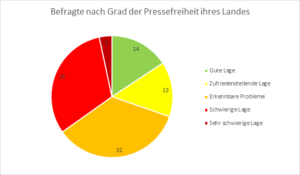

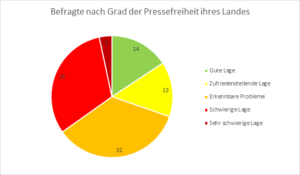

Eine Auseinandersetzung mit blinden Flecken im Investigativjournalismus blieb bislang aus. Im Rahmen der Global Investigative Journalism Conference (GIJC), die im September 2019 in Hamburg stattfand, haben Studierende der Universität Hamburg deshalb bei 89 Investigativ-Journalist*innen aus 60 Ländern nachgefragt – mit teils überraschenden Antworten. Die Interviewergebnisse werden vor dem Hintergrund der Pressefreiheit in dem jeweiligen Land der Befragten betrachtet und eingeordnet, da diese – wie vorangegangene Studien gezeigt haben – einen bedeutenden Einfluss auf die Arbeit von Journalist*innen hat. Orientiert an der Rangliste der Pressefreiheit 2019 von Reporter ohne Grenzen, ergab sich für die Stichprobe (n=89) folgende Aufteilung:

Die Ergebnisse der Befragung haben gezeigt, dass mit Einschränkungen in der Pressefreiheit die Tendenz für blinde Flecken in der Berichterstattung zunimmt. Investigative Journalist*innen, die Probleme mit der Pressefreiheit haben, nennen deutlich häufiger Themen, die sie nicht recherchieren können. Zudem zeichnen ihre Antworten ein klares Bild: Die Felder Politik, Korruption und Kriminalität sehen die Befragten mehrheitlich als vernachlässigt in ihrer Berichterstattung an, während Gesundheits-, Kultur- und Sportthemen kaum genannt werden. Welche Gründe stecken dahinter?

„The main sector is, we can´t investigate to politics, political sector, political crimes or political financial crimes.” (Hörfunk-Journalist aus Sri Lanka)

Die fehlende Unabhängigkeit der Medien identifizieren die Journalist*innen als Hauptursache für die „blinden Flecken“, ebenso wie das politische System in ihrem Land. Dieser Zusammenhang war erwartbar, da Investigative Journalist*innen – durch eine unfreie Presse, verbunden mit staatlicher Zensur und einem fehlenden Zugang zu Informationen – unter besonderer Beobachtung stehen. “Basically the government is the one who decides what you are going to talk about”, sagt eine Online-Journalistin aus Ägypten. Damit verknüpft fürchten Journalist*innen durch kritische Recherchen Konsequenzen, wie Verfolgung, Verschleppung oder Tötung.

„So they don´t always put you in jail, but they have other ways to make you shut.” (Zeitungs-Journalist aus Marokko)

In Ländern mit guter Lage der Pressefreiheit berichten die befragten Journalist*innen – wenn auch seltener – ebenfalls von „blinden Flecken“ bei der investigativen Recherche. Neben politischen Themen, sehen diejenigen Journalist*innen, die ohne Angst arbeiten, vor allem Nachholbedarf in der Recherche zu Umweltthemen – ein „blinder Fleck“, dessen Ursachen vielschichtig sind: “We are still trying to find our field there and exploring sort of the best approach to it and we still have to sink our teeth into it”, berichtet ein Journalist aus Südafrika, der in einer unabhängigen, gemeinnützigen Nachrichtenagentur arbeitet. Ein amerikanischer Online-Journalist sieht hingegen im medialen sowie im öffentlichen Interesse das Problem für „blinde Flecken“: “There are some topics that are sexy and there are some topics that aren’t sexy.” Auch der Mangel an finanziellen Ressourcen spiele eine Rolle, wenn es darum geht blinde Flecken zu begründen: “Es scheitert manchmal daran, dass freie Journalisten es sich einfach nicht leisten können, jahrelang zu recherchieren”, so ein deutscher Journalist.

Die Interviews lassen erkennen, dass es eine Vielzahl an Themen gibt, die medial nicht stattfinden. Gleichzeitig berichten Befragte davon, keine „blinden Flecken“ in der Berichterstattung des eigenen Landes identifizieren zu können: “Now we have the full freedom of expression, we can do anything we need”, sagt eine freie Journalistin aus dem Sudan – ein Land, in dem Medien seit Jahren systematisch schikaniert und zensiert werden. Mangelt es hier an Klarheit bezüglich des Begriffs “blind spots”? Fühlen sich die Journalist*innen im Interview nicht sicher genug, um frei über die Zustände in ihrem Land zu berichten? Oder sind sie derart an Widerstände und Gefahren während der Recherche gewöhnt und „blinde Flecken“ somit ein notwendiger Teil ihres Grundverständnisses als Investigative Journalist*innen? Zukünftige Forschung sollte hier genauer hinschauen und aufspüren, welche Gründe hinter einer solch divergierenden Wahrnehmung stecken.

Für die Frage nach möglichen Methoden, „blinde Flecken“ zu umgehen, lassen die Interviews eine verallgemeinerbare Tendenz erkennen: “Collaboration” lautet das am häufigsten genannte Stichwort. Durch Redaktionen und Länder übergreifende Zusammenarbeit können einerseits Ressourcen, wie Finanzen und Wissen, gebündelt werden. Andererseits sehen vor allem Journalist*innen, die in Ländern mit schwieriger Lage der Pressefreiheit arbeiten, in einem Rechercheverbund die Möglichkeit, Themen mit dem Rückhalt der Gemeinschaft umzusetzen und schließlich auch zu veröffentlichen. Für sie spielen außerdem Anonymität und die Publikation im Internet eine wichtige Rolle, um sich selbst zu schützen. “I write everything, I investigate everything about corruption, but I never write my name. Never, never, never”, sagt eine Journalistin aus Kolumbien.

„Collaboration helps overcome subject matter limitations, because a journalist who is an expert in the environment can work with a data journalist, can work with someone who knows how to read annual reports for companies.” (Online-Journalist aus Amerika)

Die Interviews haben gezeigt: An Themen und Ideen mangelt es Investigativjournalist*innen weltweit nicht. Doch müssen Wege gefunden werden, um Missstände sichtbar zu machen. Für die Zukunft bleibt abzuwarten, wie sich der Investigative Journalismus in den verschiedenen Ländern und vor dem Hintergrund – teils kritischer – Pressefreiheit entwickelt. Konferenzen, wie die GIJC, die Journalist*innen aus der ganzen Welt zusammenbringen und Raum für Austausch und Vernetzung bieten, sind dabei ein bedeutender von vielen Schritten in die richtige Richtung.