Lutz Mükke: Stimmt es, dass Ossis seit 30 Jahren die tonangebenden bundesrepublikanischen Leitmedien Frankfurter Allgemeine und Süddeutsche Zeitung, Der Spiegel und DIE ZEIT so gut wie nicht abonnieren? Falls ja, wie ist das zu erklären?

Michael Meyen ist Professor am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung der LMU München. Er studierte in der DDR an der Sektion Journalistik und hat in Leipzig vom Diplom bis zur Habilitation alle akademischen Stationen durchlaufen. // Foto: Ekkehard Winkler

Michael Meyen: Das stimmt, ja. Die Blätter, die du da nennst, werden ja von Großstadt-Akademikern für Großstadtakademiker gemacht. Das heißt: Dort kannst du lesen, wie die Menschen die Welt sehen, die in dieser Gesellschaft im Moment den Ton angeben. Wir wissen alle, wie die Besitzverhältnisse in diesem Land sind und wie wenige Ostdeutsche es in Führungspositionen gibt. Die Linien der sozialen Spaltung laufen nicht nur zwischen Akademikern und Nicht-Akademikern oder zwischen Stadt und Land, sondern auch zwischen Ost und West. Wer nicht auf der gleichen Seite des Grabens steht wie die Redaktionen in München, Hamburg oder Frankfurt, findet seine Sicht der Dinge in den Leitmedien nur sehr bedingt und mag dann vielleicht auch nicht das gar nicht so billige Abo zahlen.

Mükke: „Wer nicht auf der gleichen Seite des Grabens steht…“ ist ein drastisches Bild. Ist die Wortwahl für das Thema nicht ein wenig heftig? Wir sind doch nicht im Krieg oder im Klassenkampf.

Meyen: Wir können auch von sozialer Spaltung sprechen oder von kultureller Verwerfung. Ich habe dazu gerade Paul Collier gelesen, „Sozialer Kapitalismus!“. Untertitel: „Mein Manifest gegen den Zerfall unserer Gesellschaft“. Ich mag zwar nicht, wie er dort der guten, alten Sozialdemokratie hinterher weint und die Rezepte von damals feiert, die Diagnose aber ist gut. Die Konzentration von Vermögen in den westlichen Industriestaaten, die Wohlstandskluft zwischen Norden und Süden, die Konflikte vor unserer Haustür. Die Großstadt gegen die Provinz oder das Land, die Hochqualifizierten gegen die Geringqualifizierten. Damit lässt sich Trump erklären, der Brexit, Macron. Und damit lassen sich all die Kämpfe der jüngsten Vergangenheit erklären. Die Flüchtlinge, das Klima, die Ernährung, jetzt Corona.

In Deutschland kommt das Ost-West-Problem dazu. Was in Medien und Öffentlichkeit über die DDR erzählt wird und über Ostdeutschland, dient vor allem dazu, das politische System der alten Bundesrepublik zu legitimieren. Der Diktaturdiskurs und das eher negative Bild des Ostens haben sehr konkrete Folgen, die bis in das Private hineinreichen und Lebensentscheidungen beeinflussen. Mit der DDR und dem Osten werden ja auch die Erfahrungen abgewertet, die wir gemacht haben, oder unsere Qualifikationen, unsere Fähigkeiten. Wenn wir hier über Medien sprechen, geht es sehr wohl um einen Kampf. Es geht um Definitionsmacht. Wer schafft es, seine Sicht auf die Wirklichkeit in die Öffentlichkeit zu bringen und zur Medienrealität werden zu lassen.

Lutz Mükke ist freier Journalist mit dem Schwerpunkt Afrika. Zuvor lehrte er viele Jahre in Leipzig Journalistik. Außerdem ist er Mitherausgeber von Message. // Foto: Mükke

Mükke: Es gibt ja eine ganze Reihe an Studien und Diskussionen über das Versagen von Spiegel, ZEIT, FAZ und SZ im Osten. Zu meiner Einstiegsfrage noch zwei Zahlen: Die FAZ hat im Osten – exklusive Berlins – heute eine verkaufte Auflage von rund 8000 Stück, ähnlich wie die Süddeutsche. Spiegel und DIE ZEIT setzen im Osten im Vergleich zum Westen auch erstaunlich wenig ab. Das sind sagenhaft niedrige, ganz peinliche Zahlen. Was hätten denn deren Herausgeber und Chefredakteure nach 1989 machen müssen, um auch in den neuen Bundesländern erfolgreich zu sein?

Meyen: Im Rückblick lässt sich das leicht sagen: Sie hätten Kolleginnen und Kollegen aus der DDR integrieren und gut ausgestattete Büros im Osten aufmachen müssen. Das hätte automatisch mehr Vielfalt in die Berichterstattung gebracht. Vor allem dann, wenn man dabei auch mit Menschen gearbeitet hätte, die an der Sektion Journalistik in Leipzig ausgebildet worden sind. Man kann das ja gerade sehr schön bei Birk Meinhardt nachlesen, der in der DDR bei der Wochenpost war und bei der Jungen Welt und der dann 1992 als erster Ostdeutscher zur SZ nach München kam. Im Buch „Wie ich meine Zeitung verlor“ beschreibt er, wie es ihm dort ergangen ist und warum er dann nach 20 Jahren gekündigt hat. Zu dieser Geschichte gehören zwei Kisch-Preise, aber auch die Erfahrung, dass sich niemand für seinen Hintergrund interessiert hat. Den Münchnern war es egal, was er über Thomas Emmrich erzählen wollte, den DDR-Serienmeister im Tennis, oder über Jenaer Fußballer. Und es war ihnen auch egal, welche Lehren er aus dem Versagen des Journalismus in der DDR gezogen hatte.

Mükke: Ich kann das nachvollziehen. Anfang der 1990er haben sich SZ und FAZ mit Kooperationen im Osten die Hände verbrannt. Sie kooperierten mit den Zeitungen der Blockparteien und investierten dort ein bisschen. Aber das lief alles ins Leere. Die Abo-Zahlen blieben bescheiden. Auch weil die Blätter der Blockparteien ja keine großen Marken waren und sich auch nicht besonders durch kritische oder irgendwie andersartige Berichterstattung in der DDR hervorgetan hatten. Und welcher Werbe- und Anzeigenmarkt hätte im deindustrialisierten Osten denn die Investitionen der Überregionalen refinanzieren können? Aldi- und Norma-Werbung läuft bekanntlich über die Lokalpresse. Im Westen hingegen liefen die Geschäfte glänzend – sowohl im Abo- als auch im Anzeigenbereich verdienten Spiegel, SZ, FAZ und ZEIT damals bestens.

Weshalb also hätte ein Herausgeber oder Chefredakteur aus Hamburg, Frankfurt oder München nun in Rostock, Cottbus oder Leipzig investieren sollen? – Um die innere Einheit voranzubringen?! Oder um den Ossis eine Stimme zu geben?! – Sorry. Das wäre zwar ganz sicher sehr wichtig für die Demokratie, die Teilhabe und die Partizipation der ostdeutschen Bildungsmilieus gewesen. Aber sind die überregionalen Leitmedien nicht vor allem auch privatwirtschaftlich arbeitende Unternehmen, frage ich mal provokant? Und unternehmerisch gedacht machte der Osten für sie einfach wenig Sinn. Und auch bei inhaltlichen Entscheidungen agierte man stets zurückhaltend und saturiert. Denn hätte man intensiver und differenzierter über Ostdeutschland berichtet, hätte das wahrscheinlich die westdeutsche Stammleserschaft irritiert. Die Milieus, gesellschaftlichen Verfasstheiten und kulturellen Diskurse waren und sind im Osten und Westen weit weg voneinander, teilweise bis heute.

Vielleicht hätten die großen Überregionalen mit einer der 1989/90 rund 80 neu gegründeten Wende-Zeitungen und -Zeitschriften kooperieren sollen. Dort waren publizistische Kraftzentren entstanden, denen es leider an verlegerischem Knowhow und Geld fehlte und die auch bald wieder von der Bildfläche verschwanden. Die Privatisierungspolitik der Treuhand tat das ihre dazu. Die neu gegründeten Ost-Blätter konnten den großen Monopolen der Regionalzeitungen wenig entgegensetzen, als die erst einmal an finanzkräftige westdeutsche Medienunternehmen verkauft worden waren.

Meyen: Und wie berichteten die überregionalen Leitmedien über all diese Entwicklungen?

Mükke: Christoph Dieckmann, eine der ganz wenigen ostdeutschen Edelfedern, die im Westen Karriere machten, in seinem Fall bei der ZEIT, meint, dass die Berichterstattung westdeutscher Leitmedien über den Osten jahrzehntelang im Duktus der Auslandsberichterstattung daher komme. Da gibt es viele Beispiele, die auf Ostdeutsche oft schwer verdaulich, herabwürdigend arrogant und auch dumm wirken. Der Spiegel schwadronierte in dieser Art beispielsweise über Mecklenburg-Vorpommern, den „leeren, bäuerlichen Nordosten… Das spröde Land zwischen Bodden und Haff, so scheint es, ist eher für Kraniche als für Menschen gemacht… ein Bundesland, das sonst für Abwanderung und Niedergang steht, für dickes Blut und trübes Wetter, trotzige Rückständigkeit und schlimmsten Suff.“ (38/1995) Eine Diplomarbeit, die sich an der Uni Leipzig mit solchen Stereotypen auseinandersetze, kam dennoch zu dem Ergebnis, dass der Spiegel trotz seiner „stereotypen Herangehensweise“, „vorsätzlichem Weglassens wichtiger Aspekte“ und „sorglosem Umgang mit Fakten“ viele heiße Eisen im Mecklenburg-Vorpommern anpackte. Die Arbeit würdigte die Arbeit des Spiegels letztlich dennoch, insbesondere „vor dem Hintergrund der weitgehend zahnlosen Regionalpresse in Ostdeutschland“.

Meyen: Du meinst die Arbeit von Gerit Schulze. Wenn man sich dort die Themen anschaut, dann besteht Mecklenburg-Vorpommern im Spiegel aus Skandalen. Die Werften, Lichtenhagen, Rechtsextremismus und dann noch die PDS an der Macht. Es mag sein, dass das von Hamburg aus alles so furchtbar aussah und als investigativer Journalismus durchging, aber wer will sich von seinem neuen Mitbewohner schon ständig sagen lassen, dass er endlich aufräumen muss?

Und zu den anderen Punkten: Vielleicht wäre es ganz gut gewesen, wenn man die westdeutschen Stammleser irritiert hätte. Vielleicht wäre es auch gut gewesen, darüber nachzudenken, ob eine kommerziell orientierte Presse tatsächlich ganz nebenbei eine öffentliche Aufgabe erfüllen kann. Vielleicht hätte man der Treuhand den Auftrag geben müssen, die ostdeutschen Zeitungen nicht unter den großen und mittleren Westverlagen aufzuteilen. Vielleicht hätte man den vielen kleinen Zeitungen helfen müssen, die 1989/90 gegründet wurden. Auf jeden Fall aber hätte man beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk etwas tun können. Da scheint ja das wichtigste Ziel gewesen zu sein, die zentralen DDR-Sender zu zerschlagen und eine reine Ost-Anstalt zu verhindern. Ein Kinderkanal in Erfurt ist kein Ersatz für all das, was dort fehlt, wo es wirklich wichtig wird. Man muss sich ja nur die Geschichte von DT64 anschauen. Da haben gar nicht so wenige Menschen ziemlich lange öffentlich gezeigt, wie wichtig dieses Radioprogramm für ihre Identität ist. Den Entscheidern war das ziemlich egal.

Mükke: Im Beitrittsprozess hatte ganz sicher niemand auf Seiten der Kohl-Regierung Interesse daran, dass sich ostdeutsche Mentalität und Identität verfestigt oder der Osten selbstbewusste eigenständige Entwicklungen nimmt oder sich gar „Ostmedien“ etablieren, weder privatwirtschaftliche noch öffentlich-rechtliche, die sich dann vielleicht auch noch auf hohem Niveau kritisch mit „dem Westen“ und der Übernahme hätten auseinandersetzen können. Schumpeter, Makroökonom alter Schule, spricht bei solchen Prozessen von „kreativer Zerstörung“. Das Alte muss weichen, um Neuem Platz zu machen. Oder volksmündlich: Wo gehobelt wird, fallen Späne. Nur fielen im medialen Vereinigungsprozess eben keine Späne, sondern gleich der ganze Wald und damit wurden wichtige Funktionen des demokratischen Mediensystems für Ostdeutsche nur sehr eingeschränkt erfahrbar – Partizipation und Repräsentation.

Bei den überregionalen Leitmedien, die eine herausragende Rolle im politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Diskurs und beim Agenda-Setting innerhalb der Bundesrepublik spielen und zum Meinungsbildungsprozess vieler Entscheidungsträger beitragen, fehlte und fehlt es sträflich an Repräsentanz ostdeutscher Themen, ostdeutscher Persönlichkeiten, ostdeutscher Perspektiven und ostdeutscher Journalisten. Erst in den letzten Jahren beginnt sich das ein wenig aufzuweichen. Man fokussierte sich dort lange stark auf DDR-Delegitimierungsdiskurse und skizzierte den Osten als das abweichende Anhängsel, das sich an westdeutscher Norm messen lassen müsse. Der Osten ist für die Überregionalen bis heute mediales Ausland geblieben, in dem man kleine Korrespondentenbüros eröffnet und ab und an Reporter schickt.

Und im Regionalen verfestigten sich die Monopolstrukturen der alten SED-Zeitungen, die zwar über all die Jahre oft satte Gewinne für die Konzernzentralen im Westen erwirtschafteten, aber sich mehr dem Ratgeberjournalismus verbunden fühlten als kritisch-kontrollierendem Recherchejournalismus. Obwohl gerade der Verschmelzungsprozess beider Staaten, Kulturen und Identitäten der Begleitung durch kritisch-kontrollierenden und reflektierenden Journalismus in ganz anderem Ausmaß bedurft hätte. Weite Teile Ostdeutschlands haben im Printmarkt nie die journalistisch belebend wirkende Konkurrenzsituation zwischen zwei Blättern erlebt. Das hat im Osten ganz sicher das Aufwachsen einer notwendigen kritisch-kontrollierenden Journalismuskultur erschwert – mit allen Konsequenzen, die das für eine Gesellschaft hat. Und ich befürchte, auch die fehlende Repräsentanz, die Stimmlosigkeit des Ostens in den tonangebenden überregionalen Westmedien, hat erheblich dazu beigetragen, dass Ostdeutsche 30 Jahre nach dem Beitritt noch immer weit weniger Vertrauen in Institutionen, Politik und Massenmedien haben als Westdeutsche. – Klinge ich jetzt eigentlich wie ein Jammer-Ossi?

Meyen: Ich weiß nicht, wie Jammer-Ossis klingen. Ich kenne eigentlich auch keine. Ich kenne nur Westdeutsche, die von Jammer-Ossis sprechen, wenn sie solche Analysen aus dem Osten hören. Das wirkt dann immer ein wenig bockig. Seid doch dankbar, liebe Brüder und Schwestern. Wir haben so viel für euch getan. Kann ich noch kurz zur Treuhand zurück?

Mükke: Klar.

Meyen: Das passt nämlich zur Idee vom Monopol der alten SED-Zeitungen und zu der Vermutung, dass es gerade das Überleben dieser Strukturen war, was kritischen Journalismus verhindert hat. Ich sehe in der Presselandschaft nichts mehr von der SED. Ich sehe dort eine Fortschreibung der alten Bundesrepublik und damit genau das Gegenteil von kreativer Zerstörung. Man muss sich ja nur anschauen, was mit den Tageszeitungen der SED passiert ist. Fein aufgeteilt von der Treuhand, für jeden der Großen und Mittelgroßen aus dem Westen ein schönes Stück.

Die beiden größten nach Ludwigshafen und nach Köln. Die Freie Presse in Chemnitz an die Rheinpfalz und die Freiheit in Halle an Dumont. Kohl und Genscher. Der eine hat sein Lieblingsblatt in Ludwigshafen bedient und der andere einen Verlag, der der FDP nahestand. Es braucht gar nicht viel Fantasie für die These, dass sich die Regierung hier die veröffentlichte Meinung gekauft hat. Wer sollte die Treuhand noch kritisieren, wenn doch jeder wichtige Verlag irgendwie Nutznießer war? Es hat fast 30 Jahre gebraucht, bis in aller Öffentlichkeit diskutiert worden ist, was die Treuhand alles verbrochen hat. Jetzt gibt es endlich junge Leute wie die von Aufbruch Ost, jetzt gibt es endlich Bücher wie „Das Treuhand-Trauma“ von Yana Milev. Über die Privatisierung der Presse wissen wir aber immer noch viel zu wenig. „Pressefrühling und Profit“, die Studie von Mandy Tröger, ist da nicht mehr als ein Anfang.

Mükke: Mandy Tröger und Yana Milev sind zwei Frauen aus dem Osten. Tröger sieht sich als Repräsentantin einer „kritischen Kommunikationswissenschaft.“ Milev schreibt sehr pessimistisch und angriffslustig über „herrschenden Kulturkolonialismus“, über „Prekärsein“ und „gesellschaftliche Herabsetzung“ in Ostdeutschland; von der „Übernahme“ durch den Westen und sogar von „verordnetem Vergessen.“ Das sind wichtige Positionen, die es zu diskutieren gilt. Warum fanden solche Perspektiven und Tonlagen – man mag sie teilen oder nicht – im Kulturdiskurs der Bundesrepublik in den zurückliegenden 30 Jahren kaum Raum? Gab es sie nicht? Über den ostdeutschen Medien- und Pressewandel und die Treuhand wurde seit den 1990ern ja viel geschrieben und geforscht. Etablierte Medienwissenschaftler wie Horst Röper, Hans-Jörg Stiehler, Beate Schneider, Dieter Stürzebecher, Werner Früh, Arnulf Kutsch, Michael Haller, Rüdiger Steinmetz oder Walter Schütz haben sich damit durchaus kritisch auseinandergesetzt, um nur einige zu nennen. Aber der Unmut über die anhaltende Marginalisierung von Ostdeutschen schlägt seit geraumer Zeit in eine neue Qualität um, u.a. in Sachbüchern wie „Die Übernahme“ von Kowalczuk oder in Säle füllenden Tagungen wie „Kolonie Ost? Aspekte von „Kolonialisierung“ in Ostdeutschland seit 1990“ vom Dresdner Institut für Kulturstudien. Neu daran ist nicht nur der selbstbewusste Tonfall ostdeutscher Akteure. Sondern: Unterstützt werden diese Debatten endlich auch vom etablierten Politikbetrieb, bspw. von der Bundeszentrale für politische Bildung oder dem Sächsischen Staatsministerium für Gleichstellung und Integration.

Seit Jahrzehnten forschst auch du zum Medienwandel im Osten. Wo siehst Du 30 Jahre nach der Wende noch Forschungsbedarf, weiße Flecken oder Notwendigkeiten für Neuinterpretationen?

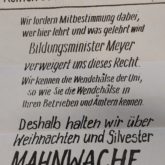

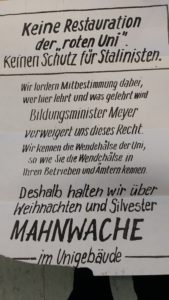

Plakat Leipziger Studenten aus der Wendezeit © Privatarchiv Michael Meyen

Meyen: Das sind jetzt viele Fragen auf einmal. Den öffentlichen Diskurs über die DDR habe ich ja selbst untersucht. Hans-Jörg Stiehler hat das Buch „Wir haben freier gelebt“ 2014 für die Fachzeitschrift Publizistik rezensiert und vermutet, dass ich damit nur „wenig Aufmerksamkeit“ finden werde – nicht, weil er die Studie schlecht fand, sondern wegen eines generellen Desinteresses an Thema und Differenzierung. Selbst wenn es dazu also etwas in den Nischen der empirischen Sozialforschung gegeben hat, hat man es damit nicht auf die Bühne der Leitmedien geschafft. Dann kam Pegida, dann kamen die Wahlerfolge der AfD, auch und vor allem im Osten. Jetzt war jedem klar, dass die hegemoniale Erzählung von der Selbstbefreiung eines unterdrückten Volkes ausgedient hat. Damit wurde zugleich ein Raum geöffnet für neue Erzählungen, auch für neue Protagonisten. Yana Milev ist dafür sicher ein Beispiel.

Ich habe gerade eine Geschichte der DDR-Journalistik veröffentlicht, um zu zeigen, was alles verlorengegangen ist, weil die internen Debatten über neue Formen der Ausbildung völlig egal waren, als das Fach im Frühjahr 1991 neu gegründet wurde. Was dort seit dem Herbst 1989 erstritten worden war, ist einfach im Archiv verschwunden. Rotes Kloster, Punkt. Das hat nicht nur jedes Gespräch über Alternativen zur westdeutschen Publizistik- und Kommunikationswissenschaft erstickt, sondern auch viele Absolventinnen und Absolventen vorsichtig werden lassen. Bloß nicht zu viel Positives über die DDR sagen oder über die Journalistenausbildung in diesem Land. Auf diese Weise hat sich der hegemoniale Diskurs über fast drei Jahrzehnte selbst reproduziert.

Mükke: Du sagst, was im Herbst 1989 erstritten worden war, wurde erstickt. Was war das Erstrittene und wie hast du selbst das „Vorsichtig-werden-Lassen“ erlebt?

Meyen: Um gleich beim Beispiel Journalistenausbildung zu bleiben: An der Sektion Journalistik hat sich im Januar 1990 eine „Alternativgruppe“ gebildet, die so hieß, weil dort keine Professoren mitgemacht haben, sondern Studenten und Leute aus dem Mittelbau wie Sigrid Hoyer oder Tobias Liebert. Was diese Alternativgruppe damals entwickelt hat, ist heute vermutlich nicht einmal mehr denkbar, im Zeitalter der durchgetakteten Bologna-Studiengänge und mit Blick auf die Imperative Effektivität und Verwertbarkeit. Ich habe das Papier im Uniarchiv gefunden und gestaunt. Ein Studium, das im Wortsinn „frei“ ist. Jeder sucht sich das, was ihn interessiert, ohne all die Schranken, die Fakultäts- und Institutsgrenzen setzen. Der Pflichtanteil? Minimal. Selbstorganisation statt Stundenplan. Und: Forschung statt Trichter. Vom ersten Tag an dort dabei sein, wo Wissen produziert wird, und nicht einfach auswendig lernen. Die Alternativgruppe möchte 1990 auch, dass die Studenten druckfähige Manuskripte produzieren und nicht mehr für den Papierkorb üben. Das ist noch die Leipziger Journalistik, die immer darauf gesetzt hat, das Handwerk selbst vermitteln zu können, im geschützten Raum der Universität, unterfüttert mit allem, was man über Sprache, Textformen und Wirkung herausfinden kann, und noch nicht gebrochen durch die Verwertungswünsche von Medienunternehmern jeder Art.

Dieses Papier ist nur ein Beispiel für das, was im langen 89er Herbst diskutiert wurde. Es gibt Konzepte von Journalistikprofessoren, es gibt ein Konzept von einem marxistischen Philosophen. Ganz abgesehen von all den Ideen und dem gesellschaftspolitischen Horizont, der dort umrissen wird und den wir in dieser bedrohten Welt brauchen könnten: Die Erfahrung, dass das alles einfach im Archiv verschwunden ist, hat etwas mit den Menschen gemacht. Sie haben gelernt, dass sich diese Art von Anstrengung genau wie früher nur lohnt, wenn man Politik und Regierungen auf seiner Seite hat.

Mükke: Das ist das „Vorsichtig-werden-Lassen“?

Meyen: Das führt zunächst zu einer Form von Resignation und zum Wunsch, sich möglichst schnell anzupassen. Das spiegeln ja auch die ersten Journalistenbefragungen, von denen du gesprochen hast. Die Vorsicht hat mit einem Diskurs zu tun, der jede Verbandelung mit der SED und ihren Sicherheitsorganen geißelt. Anfang der 1990er-Jahre ist ja in aller Öffentlichkeit diskutiert worden, ob DDR-Journalisten überhaupt weitermachen dürfen. Kann man öffentliche Stimmungen tatsächlich Menschen anvertrauen, die vorher PR für ihre Partei gemacht haben? Man brauchte dann aber einfach erfahrene Redakteure, gerade im Lokalen und dort, wo aus dem Westen niemand wirklich hinwollte. In diesen Redaktionen hat man sehr genau beobachtet, wie auf die entsprechenden Enthüllungen reagiert wurde, bei der Bild-Zeitung, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, auch bei einigen großen Regionalblättern.

Leipziger Journalistikstudenten Mitte der 1970er // Foto: Privatarchiv Michael Meyen

Für meine Studie zur Leipziger Journalistenausbildung habe ich einen Absolventen interviewt, der nicht bei der Stasi war, aber trotzdem seit 30 Jahren die Angst mit sich herumträgt, als Wasserträger des Kommunismus gebrandmarkt zu werden. Er war drei Jahre bei der NVA wie fast alle Journalistikstudenten, hat dort Auszeichnungen bekommen und an der Universität dann ein besonderes Stipendium und eine Parteifunktion. Für sein Berufsleben hat das Folgen bis heute. Als Journalist bleibt er lieber bei unpolitischen Themen und verdient sich außerdem etwas dazu mit Auftragsarbeiten für Privatleute. Das ist kein Einzelfall. Leute, die in der DDR das Zeug hatten, Medienstars zu werden, bleiben lieber unter dem Radar. Schau dir die Rundfunkchefs an, die einen ostdeutschen Hintergrund haben. Alles gute Manager, aber keine Publizisten. Von dort kommt kein Kommentar, der im Land für Aufsehen sorgt. Dabei wären das die Journalisten, die eine andere Geschichte erzählen könnten. Menschen, die das hegemoniale Narrativ differenzieren könnten.

Mükke: Leider tendiert der Informationsfluss dazu, sich auf dem Weg des geringsten intellektuellen Widerstands zu verfestigen. So ist das auch mit diesem groben Narrativ. Er ist zum einen bequem und lässt sich zum anderen politisch wunderbar nutzbar machen. Er legitimierte bspw. den unbarmherzig und sehr deutsch durchgezogenen Elitenwechsel in Ostdeutschland. Westdeutsche Evaluatoren, Gutachter und Manager und ostdeutsche Saubermänner haben die Massenentlassungen an Akademien, Universitäten, in Verlagen und Medienredaktionen knallhart umgesetzt. Der Elitenaustausch in Ostdeutschland ist ein trauriges Kapitel deutscher Geschichte.

Ich möchte hier nicht falsch verstanden werden: Die DDR-Bevölkerung hatte den Beitritt der DDR zur BRD gewählt und um den umzusetzen, war ein Elitentransfer von West nach Ost notwendig und richtig. Nachvollziehen kann ich auch das Begleichen offener Rechnungen in den Jahren der Wendezeit. Dass eine Integration der ostdeutschen Intelligenz, ein fairer Neuanfang für sie, politisch jedoch nicht im Geringsten intendiert war und ist, halte ich für einen Geburtsfehler der deutschen Einheit.

Fremdscham überkommt mich bis heute, wenn ich beispielsweise an den DDR-Afrikanistik-Professor denke, der mit Herz und Seele daran mitgewirkt hatte, afrikanische Länder aus der Kolonialzeit heraus zur Unabhängigkeit zu verhelfen und nach der Wende über erniedrigende und deprimierende Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nicht mehr hinauskam. Über so viel Beton können sich nur Idioten freuen und stahlgewitterharte DDR-Oppositionelle, die seit Jahrzehnten in ihren alten Rollen posen.

Klaus Wolframs Perspektiven sind da weit humanistischer und demokratischer. Wolfram war DDR-Oppositioneller, Mitglied der Verfassungsgruppe des Runden Tisches und Herausgeber der Wende-Wochenzeitung „die andere.“ Man darf nicht vergessen, dass der Wendeprozess auch viele DDR-Oppositionelle zum Verstummen brachte. Auch sie fanden für ihre differenzierteren Diskurse nur wenig Repräsentationsflächen in der bundesrepublikanischen Medienlandschaft und Politik. Wolfram ist heute Mitglied der Akademie der Künste in Berlin und hielt dort im November 2019 eine bemerkenswerte Rede: „Was war und zu welchem Ende kam die politische Energie der Ostdeutschen“. Er konstatiert, dass kaum zwei Jahre nach 1990 die Massenmedien in Ostdeutschland so gut wie komplett unter westdeutscher Leitung standen. Damit habe sich die „Generalaussprache, das politische Bewusstsein, die soziale Erinnerung, alle Selbstverständigung, die sich eine ganze Bevölkerung gerade eben erobert hatte, in Entmündigung und Belehrung“ verwandelt. Die Bundesrepublik spinne bis heute „ihr altes Selbstgespräch über Ostdeutschland fort und fort – doch inzwischen hört dort niemand mehr zu.“

Wenn die demokratische Kompetenz von 1989 heute noch eine eigene Stimme, Öffentlichkeit und Handlungsfähigkeit in Ostdeutschland hätte, sagt Wolfram, würde sie erkennen, dass die Gewaltlosigkeit von 1989 „zwei Seiten gehören. Und sie würde der anderen Seite sagen: Gut, wir sind noch immer anderer Meinung als ihr – und ihr seid es umgekehrt wahrscheinlich auch. Aber ihr habt damals nicht geschossen, habt uns unseren Weg gehen lassen, habt euch einer unbekannten Zukunft gebeugt. Deshalb soll von jetzt an jede verordnete Ausgrenzung enden.“

Meyen: Ein paar Stimmen hat das ja noch, was du mit Klaus Wolfram gerade „demokratische Kompetenz von 1989“ genannt hast. Daniela Dahn zum Beispiel. In ihrem vorletzten Buch mit dem feinen Untertitel „eine Abrechnung“ hat sie ja sehr bewusst von „Gegeneinseitigkeit“ gesprochen, weil „das hundertmal Verschwiegene“ auf „Kenntnisnahme“ warte. Weiter bei Daniela Dahn: „Ich bestehe seit nunmehr 30 Jahren darauf, dass der westliche Diskurs den fremden Blick nicht nur aushalten, sondern als Bereicherung begreifen sollte“.

Wenn man das gelesen hat und ihr neues Buch „Tamtam und Tabu“ kennt, ist man gar nicht mehr so sicher, dass die DDR-Bevölkerung den Beitritt zur BRD „gewählt“ hat, wie du gerade meintest. Daniela Dahn zeigt, wie westdeutsche Politik und westdeutsche Medien diese Mehrheit nach ihrem Bild geformt haben. Nur ein Beispiel: nationaler Taumel bei ARD und ZDF, als die Straße noch nichts von einer „schnellen Einheit“ wusste. Darf ich Dich fragen, wie du diese Medienwende erlebt hast und später dann das Studium in Leipzig? Mich interessiert das natürlich, weil du aus einem anderen Milieu kommst als ich und sicher nicht auf die Idee gekommen wärst, in der DDR Journalistik zu studieren.

Mükke: Wir hätten uns in der DDR eventuell schriftlich begegnen können, wenn du nach Deinem Studium am Roten Kloster als Redakteur einer SED-Bezirkszeitung gearbeitet hättest und ich dir einen defätistischen Leserbrief geschrieben hätte, zu Deiner Berichterstattung über die jüngsten Planübererfüllungen, zu den 90-Prozent-Wahlerfolgen oder über den sich stetig und planmäßig verbessernden Zustand der Flüsse in der DDR. Nein im Ernst, ich bin in einer sehr schönen und freien dörflichen Umgebung aufgewachsen. Niemand zwang mich in irgendeine weltanschauliche Richtung, abgesehen von Wehrkundeunterricht, Fahnenappellen und den starren Diktionen einer überforderten Staatsbürgerkunde-Lehrerin.

Die wahrhaftigeren Diskussionen, das freiere Wort, das ehrlichere Lachen und den besseren Blues fand ich allerdings in kirchlichen Räumen. 1988 bis Anfang 1991, als Lehrling, war ich engagiert und aktiv in einer kirchlichen Umweltschutzgruppe, in der offenen Jugendarbeit der Diakonie mit Punks und Glatzen, auf den Herbst-Demos, am „Runden Tisch für Sicherheit“ in Zwickau, bei der Organisation von öffentlichen Diskussionen und Podien. „Kirche von unten“ waren meine Leute. Aber du fragst nach der Medienwende. Die verbinde ich wie die Wende selbst mit überwiegend positiven Erinnerungen, allerdings auch mit einschneidenden Ernüchterungen. Auf der Haben-Seite standen die neu erworbenen Freiheiten. Auf der Verlust-Seite stand die viel zu schnelle Versenkung emanzipatorischer Entwicklungen und des Selbstermächtigungsprozesses der Leute in der DDR. Diese Selbstermächtigung von 1989/90 hätte weiter gehen müssen.

Meyen: Wann begann die Ernüchterung?

Mükke: Das Ergebnis der Volkskammerwahl im März 1990 war für mich eine bittere Erleuchtung: Dass gegen die aus dem Westen aufgefahrene professionelle CDU-Wahlhilfe kein Kraut gewachsen war, war zu erwarten. Die CDU holte entsprechend 40,8 Prozent. Bündnis 90, meine Leute, die viel riskiert und 1989 zum guten Teil mit ins Rollen gebracht hatten, erhielten dagegen nur lächerliche 2,9 Prozent. Selbst die gerade erst gegründete Deutsche Soziale Union, aus meiner Sicht ein dumpfer rechtspopulistischer Haufen, fuhr mehr als das Doppelte an Stimmen ein. Man kann diese Volkskammer-Wahl mit ihren fragwürdigen sieben Wochen Vorbereitungszeit und den massiven politischen und medialen Einmischungen aus der Bundesrepublik sehr wohl hinterfragen. Ich zog damals meine Schlüsse und sagte mir: Hau ab, mach Dich aus dem Staub, das alles hat nichts mehr mit dir zu tun.

Ähnliches geschah übrigens vielfach auch in der Kirche. In der Sächsischen Landeskirche, die Oppositionsgruppen zu DDR-Zeiten geduldet hatte, setzten sich in den Wendejahren vielfach die konservativen Evangelikalen und die langweilige Amtskirche nach westdeutschem Muster durch. Was die DDR mit all ihren intriganten und zersetzenden Strategien und Taktiken nicht geschafft hatte, vollbrachte paradoxerweise der „Wendeprozess“: Mehr als 130.000 Mitglieder traten zwischen 1991 und 1996 aus der Landeskirche Sachsen aus. Zum einen weil das Schutzdach der Kirche nicht mehr nötig war, viele auch in den Westen abwanderten. Zum anderen aber ganz sicher auch, weil tausende enttäuschte liberale und linke Christen Kirche bereits anders, im befreiungstheologischen Sinne protestantischer und freier gelebt und gewünscht hatten. Die „Kirche von unten“ fand im rasanten Veränderungsprozess keine Ankerpunkte. – Die heute zunehmend schwierige Lage der Kirchen in Ostdeutschland hat auch diesen Aspekt.

Und freilich spielten Massenmedien in diesem gesamten Transformationsprozess eine zentrale Rolle. Denn was immer fehlte, war ein intensiverer Diskurs auf höherem Niveau über die wichtigen Entwicklungen, Persönlichkeiten, Milieus, Geschehnisse und Kulturen im Osten. Ein Diskurs, der von und zwischen und mit Ostdeutschen geführt wird und nicht über sie. Was im Osten dominierte, waren Regionalpresse, Bild-Zeitung, Superillu und Sergej Lochthofen als Stimme des Ostens im ARD-Presseclub. Das will ich alles gar nicht diskreditieren. Ich mag Lochthofen sehr. Aber eine Qualitätszeitung á la SZ, FAZ oder DIE ZEIT für den Osten wäre wichtig gewesen. Auch um kulturelle, intellektuelle und politische Eliten in den neuen Bundesländern und Champions herauszubilden und die Diskurse darüber auf deutlich höherem Niveau zu führen, als das westdeutsche Leitmedien taten und tun.

Meyen: Und wie hast du das Journalistik-Studium in Leipzig erlebt?

Mükke: Eine tolle Zeit. Nachdem ich mein Abi über den Zweiten Bildungsweg nachgeholt hatte, studierte ich ab 1996 im Diplom-Studiengang Journalistik und Afrikanistik in Leipzig und in Kampala, Uganda; inklusive Volontariat bei der Leipziger Volkszeitung. Journalistik machte Sinn und Afrikanistik war zudem noch spannend. 2002 bekam ich meinen Uni-Abschluss.

Das Verhältnis von West-Führungspersonal und Ost-Mittelbau an der Uni empfand ich während meiner Studienjahre und später als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Assistent in der Abteilung Journalistik allerdings immer als skurril und oft unangenehm hierarchisch. Helikopter-Management: Der Professor aus dem Westen, der immer wusste, wo es lang geht, erschien oft am Dienstag, wirbelte am Mittwoch viel Staub auf und war am Donnerstag schon wieder verschwunden. Eigenartig empfand ich auch den Umgang des Ost-Personals mit der Geschichte des Roten Klosters. Die Ostdeutschen hatten sich irgendwie in eine diffus-defensive Rolle drücken lassen. Angst um den Arbeitsplatz – und mochte der auch noch so bescheiden honoriert worden sein – spielte dabei bei einigen eine Rolle.

Schon als Student freundete ich mich mit Elisabeth Fiedler an, die unter anderem Kreatives Schreiben gab, und mit Professor Siegfried Schmidt, der seit den 1950er-Jahren über 100 Semester Kulturjournalismus in der Leipziger Journalistik lehrte. Unglaublich! Siegfried hatte den Gastdozenten Bertolt Brecht in Leipzig noch persönlich erlebt. Elisabeth und Siegfried waren Meister ihres Faches, die die „Evaluierung“ und den Wendeumbau der Leipziger Journalistik beruflich überlebt hatten und mir privat sehr offen ihre Standpunkte, Nöte und Ängste über die alten und neuen Konstellationen schilderten. Nicht, dass sie ihre Karrieren im Roten Kloster als Makel mit sich herumgetragen hätten. Sie hatten intensiv darüber reflektiert. Aber für ihre Ansichten, Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem Systemwechsel interessierte sich viel zu lange überhaupt niemand. Derweil etablierten sich die West-Professoren als „Ost-Experten.“ Es fehlte der Austausch, in dem die Ostdeutschen frei, offen, öffentlich und mehrfach ihre Perspektiven hätten darstellen, publizieren und einbringen können. Sie schafften es leider auch kaum, Kontakte in westdeutsche Wissenschaftsnetzwerke zu knüpfen oder gar sich international zu präsentieren und zu publizieren. Sie blieben Maschinisten im Maschinenraum. War das eine Art von Isolation? Ja, für die älteren Kollegen war es das. Ich empfand das als bitter, teilweise sogar als inhuman.

Aber zurück zu deinen Forschungen: Die Wiedervereinigung ist jetzt 30 Jahre her, warum beschäftigst du dich als Professor in München eigentlich noch immer so intensiv mit all diesen Ost-Themen? Gibt es keine drängenderen Probleme für die Medienwissenschaft?

Meyen: Oberflächlich betrachtet schon. Die Einseitigkeit der Leitmedien, die Verengung des öffentlichen Diskursraums, zumindest wenn man wahrgenommen werden will. Birk Meinhardt hat das in seinem Buch ja exemplarisch für die SZ nachgezeichnet. Er benennt dort die Wahrheiten, die nicht in der Zeitung stehen, obwohl der Journalismus doch dafür sorgen soll, dass wir uns eine Meinung bilden können, bevor wir an die Wahlurne treten. Kapitalismus, Rechtsstaat, das Bündnis mit den USA. Wer nicht glauben mag, dass sich der Raum des Sagbaren mit diesen drei Schlagworten eingrenzen lässt, der lese einfach dieses Buch oder die vielen alternativen Angebote, die genau deshalb so viel Zulauf haben. Das ist bestimmt ein Grund, warum ich zu dem zurückgekommen bin, was du „Ost-Themen“ nennst.

Man müsste das systematisch untersuchen, aber mir scheint, dass öffentliche Medienkritik gar nicht so selten mit einer DDR-Biografie verknüpft ist. Leute wie Paul Schreyer und Jens Wernicke oder auch Maren Müller mit ihrer Publikumskonferenz der öffentlich-rechtlichen Medien. Eigentlich wollte ich gar nichts mehr zu diesem Themenkreis machen, nachdem meine Studie zur DDR im kollektiven Gedächtnis eher ein Flop war, zumindest hier in Deutschland. Jetzt ist das Thema auch in der Öffentlichkeit wieder da, und es hat ganz offenkundig mit vielen der Probleme zu tun, denen sich eine gesellschaftskritische Medienforschung zuwenden sollte. Kann ich noch ein Wort zu meiner fiktiven Karriere als Redakteur bei einer SED-Bezirkszeitung sagen?

Mükke: Unbedingt.

Studentenbude an der Leipziger Fakultät für Journalistik in den 1950ern // Foto: Privatarchiv Michael Meyen

Meyen: Ich bin ja 1988 an die Sektion Journalistik gekommen, zwei Jahre vor dem Ende des Wohnungsbauprogramms. Die älteren Studenten haben genau darüber geklagt. Dass sie es sein werden, die den Erfolg dieses Programms verkünden, obwohl gerade in Leipzig jeder sehen konnte, dass die DDR dieses Versprechen nicht halten wird. Ich habe dann gleich zu Beginn des Studiums Jürgen Schlimper getroffen, einen Dozenten für Mediengeschichte, der mir eine Promotion zur Weimarer Republik schmackhaft machen wollte. Im ersten Semester, wie gesagt. Mir schien das verlockend. Sieben Jahre an der Uni. Vier bis zum Diplom und dann noch einmal drei bis zum Doktor. 1995, da war ich mir ganz sicher, würde alles besser sein. Das mag aus heutiger Sicht naiv klingen, aber auch die meisten Seminare haben genau darauf hingedeutet. Lauter junge Menschen, die einen anderen Journalismus wollten, und viele Dozenten, die sie in diesem Drang bestärkt oder zumindest nicht gebremst haben. Es gab auch andere, klar, aber in meiner Erinnerung waren die Debatten viel offener als alles, was ich vorher in der Schule oder beim Wehrdienst erlebt hatte.

Mükke: Das glaub ich dir aufs Wort. Ende der 1980er-Jahre hatte die Meinungsfreiheit in der DDR eine Qualität erreicht, die es zuvor nicht gegeben hatte. Meine Eltern waren noch in Zeiten aufgewachsen, in denen ein falscher politischer Witz die berufliche Karriere hätte kosten können. Ende der 1980er-Jahre gab es keine falschen Witze mehr. Sie wurden massenhaft und mit großer Hingabe so gut wie überall erzählt. Wenn meine Mutter ihren Sohn besorgt bat, ich solle doch dieses oder jenes bloß nicht offen in der Schule, auf der Straße oder in der Lehrausbildung ansprechen, und das tat sie oft, habe ich nur mit dem Kopf geschüttelt und mich über sie lustig gemacht. Die Demokratiebewegung von 1989 war ja nicht über Nacht aus dem Bett gefallen, sondern in jahrelanger Entwicklung gewachsen, auch weil sich das ganze Gefüge – im Land und international – bereits verändert hatte und mehr Luft für die Akteure entstanden war.

Doch nochmal zurück zu deiner Medienkritik: Du sprachst von der „Einseitigkeit der Leitmedien“, von „Verengung des öffentlichen Diskursraums“ und nennst Stichworte wie „Kapitalismus, Rechtsstaat, das Bündnis mit den USA.“ Stellt sich für Dich heute die Systemfrage?

Meyen: Was ich interessant finde: Sie stand eigentlich schon von Anfang an. Ich habe ja gerade das Glück, einen Forschungsverbund leiten zu dürfen, der nach dem medialen Erbe der DDR sucht, gefördert vom BMBF, wo man offenbar den Bedarf gesehen hat, trotz der Fülle an Studien, die es zur DDR gibt, noch einmal ganz neu anzusetzen. In diesem Programm werden seit 2018 insgesamt 14 Verbünde gefördert. Darunter sind zwar auch Historikerinnen und Historiker, vor allem aber Fachleute, die bisher wenig mit Geschichte zu tun hatten und jetzt zum Beispiel die Braunkohle-Rekultivierung in der DDR mit dem vergleichen, was damals im Ruhrgebiet gelaufen ist.

Wenn man heute noch einmal liest, was jemand wie Gerhard Gundermann vor 30 Jahren gesagt und gesungen hat, dann findet man vieles von dem wieder, was heute auf der Agenda steht, nicht nur in Sachen Energie und Tagebau. Es gibt eine schöne Interviewsammlung von Michael Kleff und Hans-Eckardt Wenzel, aufgenommen zu Beginn der 1990er und jetzt gedruckt bei Christoph Links. Dort geht es um den Rechtsruck im Osten und um Neonazis, um Umwelt und Klima, um die Ausbeutung des globalen Südens, um eine Gesellschaft, die auf den Abgrund zurast, weil ihre Logik will, dass sich einer auf Kosten des anderen bereichert.

Gundermann sieht die bürgerliche Demokratie in diesem Buch als „Kurzlehrgang“ und sagt, dass die Fragen der Welt eine andere Antwort brauchen. Diese Ideen sind verschüttet worden, sicher durch den Erfolgsrausch, in den sich der Kapitalismus 1989/90 hineingetaumelt hat, sicher durch den Stress, den uns all das beschert hat, auf jeden Fall aber durch das Verstummen der Stimmen, die bei Kleff und Wenzel in diesen frühen Einheitsjahren noch kräftig sind. Von den Liedermachern und Kabarettisten, die dort befragt wurden, hat es kaum jemand auf die gesamtdeutsche Bühne geschafft.

Mükke: Dass das mediale Erbe der DDR anschlussfähig an das Infragestellen des Gesellschaftssystems heute ist, kann kaum verwundern. Die DDR war ja angetreten, den Kapitalismus zu stürzen. Die vielen wissenschaftlichen Analysen und Äußerungen über das Wirken und die Mechanismen von Kapitalismus und Sozialismus, die in der DDR produziert wurden, waren ja auch bei weitem nicht alle hirnrissig. Wer heute in Massenmedien, Büchern, wissenschaftlichen Publikationen, aber auch in Kunst und Musik der DDR dazu sucht, kann sich vor Material nicht retten. Auch ein großer Teil der DDR-Oppositionellen, die die Umbrüche einleiteten, waren links und strebten einen demokratischen Sozialismus an.

Fakt ist aber auch, dass wir heute in einem freien, menschenwürdigen und demokratischen Sozialstaat leben. Deutschland ist eines der attraktivsten Länder der Welt, was sich eigenartigerweise im Lebensgefühl vieler leider nicht niederschlägt. Wenn ich sehe, wer heute alles einen Systemwechsel herbeisehnt, gruselt es mich auch ab und zu. Und logischerweise spielen Massenkommunikation und Massenmedien und „der Kampf um die Köpfe und Herzen der Menschen“ eine zentrale Rolle. Wie jeher.

Es ist ein Ringen um die Themenagenda, um Deutungsmacht, Aufmerksamkeit und auch um Märkte, Jobs und Geld. Die klassischen Medien, der oft gescholtene Mainstream, haben Konkurrenz bekommen. Das Meinungsspektrum und die Publikationsfreude der Menschen haben durchs Internet zugenommen, gleichzeitig auch die medial angerührte Verwirrung und die Schlammschlachten zwischen den alten und neuen Teilnehmern des Medienmarkts. Ein paar Schlammpackungen und Kritik hast ja auch du abbekommen, weil du zu KenFM offenbar eine andere Meinung hast als viele Kommentatoren. Wie hat sich das angefühlt?

Meyen: Nicht gut. Ich nehme mich selbst aber nicht so wichtig, sondern habe das eher als Symptom gesehen. Schon die Frage, ob dieser Staat tatsächlich so frei, menschenwürdig, sozial und demokratisch ist, wie du das offenbar siehst, wird von manchen als eine Art Gotteslästerung empfunden, genauso wie jeder Vergleich mit der DDR, wenn das Ergebnis nicht schon vorher feststeht. Vor allem jüngere Leute scheinen die Erzählung von Diktatur und Unrechtsstaat so internalisiert zu haben, dass sie gar nicht mehr bereit sind, sich auf Argumente einzulassen, die dieser Erzählung widersprechen.

Du hast natürlich Recht: Man will nicht mit jedem, der da gerade um Deutungshoheit und Definitionsmacht kämpft, in einen Topf geworfen werden. Das bedeutet für mich aber nicht, auf Kritik zu verzichten. Früher, in der DDR, hieß es, dass man dem Klassenfeind in die Hände spielt, wenn man Probleme angesprochen oder überhaupt eine Diskussion gefordert hat. Heute klingt das manchmal ganz ähnlich. Sag bloß nicht Mainstream und sprich nicht von den Mächtigen, weil das den Rechten hilft. Als ob Verschweigen und Beschwören die Probleme löst. Daran ist ja letztlich das zugrunde gegangen, was du gerade als Kern der Sozialismusidee beschrieben hast. Der Staat hat sich seine Feinde selbst produziert, frei nach dem Motto: Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Das ist für mich eine Lehre aus der DDR: Wenn wir nicht auch die Ideen Demokratie und Sozialstaat zu Grabe tragen wollen, müssen wir miteinander reden. Und zwar mit allen.

Mükke: Siehst du einen Zusammenhang zwischen den „Lügenpresse“-Rufern und dem starken Rechtsruck in Ostdeutschland einerseits und der von uns gerade besprochenen mangelhaften medialen Partizipation und Repräsentation der Ostdeutschen andererseits?

Meyen: Vermutlich ist die Wirklichkeit wichtiger als das, was die Medien daraus machen. Besitzverhältnisse, Lebenschancen, soziale Mobilität. Wem gehören die Immobilien in den hübsch sanierten Innenstädten? Wer bestimmt in Behörden, Universitäten, Unternehmen? Welche Möglichkeiten haben meine Kinder, das zu erreichen, was ich nicht schaffen konnte? Wenn man sich anschaut, was die jungen Leute schreiben, die sich dritte Generation Ost nennen, oder auch die Bücher von Valerie Schönian und Johannes Nichelmann, die beide gerade Anfang 30 sind, dann scheint sich die Erfahrung zu vererben, anders zu sein als die Mehrheitsgesellschaft.

Schönian spricht ja von „Ostbewusstsein“ und zeigt, dass es das auch gibt, wenn man die DDR nicht mehr erlebt hat. Sie sagt auch, was für ihre Generation anders ist als für Menschen in meinem Alter: Valerie Schönian muss ihre Herkunft nicht verbergen und sich auch nicht vornehmen, so werden zu wollen wie die Westdeutschen. Für dieses Buch hat sie Daniel Kubiak getroffen, einen Kollegen aus Berlin, der dort über ostdeutsche Eltern spricht, über einen Schulunterricht, der die DDR oft pauschal in eine bestimmte Ecke schiebt, und über Medien, die das Ostdeutsche abwerten und so dafür sorgen, dass sich in der sozialen Hierarchie nichts ändert. Es ist nicht schwer, das mit einer Wut zu verlinken, die sich auch gegen den Journalismus richtet.

Mükke: 2010 hatte mich das Institut für Auslandsbeziehungen, IfA, auf eine Tagung in die Hauptstadt Benins nach Cotonou eingeladen. Da trafen sich zwei Dutzend Akademiker und Journalisten aus Westafrika und Deutschland und diskutierten über „50 Jahre Ende der Kolonialzeit und 20 Jahre deutsche Einheit.“ Mich hatte man aus drei Gründen eingeladen – als Afrika-Reporter, als Akademiker – gerade war meine Dissertation „Journalisten der Finsternis“ erschienen, die sich mit der Arbeit von Auslandskorrespondenten in Afrika beschäftigte – und wegen meiner Herkunft als Ostdeutscher.

Ich referierte in Cotonou ziemlich genau zu dem Thema, mit dem wir in unser Gespräch hier eingestiegen sind: „Weshalb haben westdeutsche Leitmedien in Ostdeutschland 20 Jahre nach der Wende keinen Erfolg.“ Die spannenden Diskussionen mit afrikanischen Kollegen über Kolonialisierung zogen sich bis weit nach Mitternacht. Mit von der Partie war damals auch der auf Westafrika spezialisierte Ethnologie-Professor Thomas Bierschenk von der Universität Mainz, der kurz zuvor darüber geschrieben hatte, ob Ostdeutsche eine eigene Ethnie seien. Anlass war ein Urteil des Stuttgarter Arbeitsgerichts, das eine Arbeitssuchende betraf, die wegen ihrer ostdeutschen Herkunft diskriminiert worden war. Das Stuttgarter Urteil ist eines von vielen kleinen und größeren absurden Ausstellungstücken im übervollen Kuriositätenkabinett des innerdeutschen Verhältnisses. Unterm Strich stand dort tatsächlich, Ostdeutsche dürfen diskriminiert werden, weil sie keine eigene Ethnie repräsentierten.

Der Ethnologe Bierschenk argumentierte dagegen, dass es sich bei den Ostdeutschen sehr wohl um eine eigene Gruppe handele. Sogar um eine „mit sehr starken Wir-Gefühl.“ Diese starke ostdeutsche Bindungskraft entfalte sich jedoch erst durch das Gefühl der Diskriminierung durch „die Anderen“. „Ohne Wessis keine Ossis und ohne Ossis keine Wessis“, schrieb Bierschenk und löste das Ganze mit zwei schönen Sätzen auf: „Warum hat man sich nicht auf die juristische Weisheit der Väter des Grundgesetzes verlassen? Dort heißt es doch in Paragraph 3 ganz eindeutig, dass niemand wegen seiner ‚Heimat und Herkunft‘ benachteiligt werden darf.“

Wie war und ist das bei dir? – Statistiken besagen, dass es Ossis auch 30 Jahre nach 1989 einfach nicht drauf zu haben scheinen: Sie sind kaum in Führungspositionen, erstaunlich wenige besitzen Immobilien oder pralle Konten und auch im akademischen Bereich bringen Sie es offenbar nicht weit. Michael Meyen gehört zu den ganz wenigen Ostdeutschen, die es bis in die gesamtdeutsche Elite „geschafft haben“, Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität zu München. Welche Anpassungsleistungen hast du mit Deiner Sozialisation, mit Deinen Prägungen und Weltanschauungen für diesen Erfolg erbringen müssen?

Meyen: Ich weiß gar nicht, ob ich das als „Erfolg“ definieren würde. Die Kommunikationswissenschaft ist ein sehr kleines Fach, das in den großen gesellschaftlichen Debatten so gut wie keine Rolle spielt. Die spannende Frage ist ja: Wäre das für jemanden wie mich auch in einer der reputationsstarken akademischen Disziplinen möglich gewesen? Ich meine damit gar nicht nur die regionale Herkunft, sondern meine Bindung an die Partei und an den Staat DDR. Yana Milev unterscheidet ja Quoten- und Exil-Ostdeutsche. Auf der einen Seite Menschen, die sich 1990 sofort als Bundesbürger gefühlt haben, weil sie entweder in der Opposition waren oder aus anderen Gründen ein Wertesystem mitbrachten, was „passte“ und sofort mit Aufstiegschancen verbunden war. Angela Merkel, Joachim Gauck, vielleicht auch du. Und auf der anderen Seite Leute wie ich, die lange gebraucht haben, um in diesem größeren Deutschland anzukommen. Ich wollte die DDR weder verlassen noch abschaffen. Und plötzlich war sie weg. Als Jordan Letschkow 1994 im WM-Viertelfinale das 2:1 geköpft hat, habe ich gefeiert. Im Rückblick sehe ich, dass mich erst die Berufung nach München mit den Verhältnissen ausgesöhnt hat. 2002 habe ich gesehen: Dieses Land ist tatsächlich tolerant. Und das ausgerechnet in Bayern, was für mich und meine Familie vorher der Hort des Bösen schlechthin war.

Mükke: Sehr verwegen, mich mit Angela Merkel und Joachim Gauck in eine Reihe zu stellen (lacht). Mein Werdegang verlief ein wenig anders: Nach der Währungsunion verlor ich meinen Job in einer kleinen Kunsttischlerei. Bei der Entlassung heulte meine Meisterin, und ich hatte weiche Knie. Ich trieb mich dann mit Rucksack und wenig Geld in der Welt herum, als Hilfsarbeiter in Bayern, Schweden und Australien, trampte quer durch Afrika, studierte die Orchideenfächer Journalistik und Afrikanistik. Vielleicht hätte ich besser Jurist, Betriebswirtschaftler, PR-Manager, Banker oder Immobilienwirt werden sollen, einer Kirche treu bleiben, Golfspielen, Jagen, in eine studentische Verbindung, eine Partei eintreten oder reich einheiraten sollen. Ich hätte vielleicht auch zum institutionalisierten „DDR-Oppositionellen“ getaugt. Da wäre meine „Opfer-Akte“ zu etwas nütze gewesen. Den ersten Bericht legte die Stasi über mich an, als ich 14 Jahre war. Damals wollte mir partout niemand glauben, dass der kritische Brief an Erich Honecker von mir allein verfasst worden war. Endlos versuchte man von mir zu erfahren, wer hinter dem Schreiben stecke. Aber da war niemand.

Meyen: Du hast später dann selbst lange im Archiv der Stasi-Unterlagenbehörde geforscht.

Mükke geht in seinem Buch „Korrespondenten im Kalten Krieg –

Zwischen Propaganda und Selbstbehauptung“ den Fragen nach, wer diese Korrespondenten waren, mit welchen Rollenverständnissen sie an ihren Beruf gingen und mit welchen Arbeitsrealitäten sie konfrontiert waren. // Foto: Halem Verlag

Mükke: Ja, ab Mitte der 2000er-Jahre als Medienwissenschaftler etliche Jahre zum Thema und gleichnamigen Buch „Korrespondenten im Kalten Krieg.“ Propaganda-Aspekte in der Auslandsberichterstattung von Ost- und Westmedien und die Verquickungen von Massenmedien und Geheimdiensten interessierten mich. Keine ganz einfachen Themen. Aus den Forschungen entstand eine systemvergleichende Analyse mit vielen ausführlichen Zeitzeugeninterviews, ein faktenbasiertes Buch weit weg von Verschwörungstheorien und Hysterie. Die Rezensionen beim Deutschlandfunk, der FAZ und in diversen Fachzeitschriften fielen prima aus.

Im Kern war es jedoch eine aufreibende Arbeit. Unter anderem wollten viele einstige Auslandskorrespondenten aus der DDR nicht reden, weil sie durch die Wende ihren Beruf verloren hatten, beruflich nie wieder Fuß fassen konnten und als Wendeverlierer keinerlei Interesse daran hatten, zum Anschauungsobjekt meiner Forschungsarbeit zu werden. Und auch einige Korrespondenten aus dem Westen lehnten meine Arbeit rundum ab, hielten einen Systemvergleich per se für eine Frechheit, da es nach ihrer Definition in der DDR gar keine Journalisten gegeben haben konnte, sondern nur willfährige Propaganda-Mitarbeiter des Zentralkomitees der SED.

Egal. Ich forschte, schrieb das Buch trotzdem und wollte es 2015 zur Leipziger Buchmesse vorstellen – in Koproduktion mit der Stasi-Unterlagenbehörde in deren Räumen in der Runden Ecke in Leipzig. Einen Tag vor Drucklegung des Messekatalogs kündigte mir die Behörde die Zusammenarbeit, weil ich zur Podiumsdiskussion auch einen Korrespondenten eingeladen hatte, dem die Außenstellenleiterin Stasi-Mitarbeit unterstellte. Ich protestierte damals in meiner Funktion als Wissenschaftlicher Direktor des Europäischen Instituts für Journalismus- und Kommunikationsforschung mit einem Schreiben gegen diese skandalöse Einmischung in die Freiheit der Wissenschaft und forderte Behördenleiter Roland Jahn auf, er möge Dialog und Gespräche mit Zeitzeugen nicht unterdrücken, sondern ermöglichen. Jahn versprach mir, es werde zu einem späteren Zeitpunkt eine nachholende Veranstaltung mit ihm persönlich geben, wozu es allerdings, man ahnt es schon, nie kam. Offensichtlich wollte Jahn nur verhindern, dass dieser Skandal öffentlich eskaliert, was er prompt wäre, wenn mich damals besagter Korrespondent nicht glaubwürdig darum gebeten hätte, das nicht zu tun, weil ihm und seiner Familie zu diesem Zeitpunkt die Kraft für derartige Auseinandersetzungen fehlte. Das hatte ich zu respektieren.

Absurd an der Situation war auch: Sowohl sein Arbeitgeber als auch ein Gericht hatten dem Auslandskorrespondenten längst attestiert, nicht für die Stasi gearbeitet zu haben und neue Erkenntnisse lagen dazu nicht vor. Und selbst wenn: Wissenschaftler und Journalisten müssen selbstverständlich auf der Suche nach Aufklärung und Wahrheit frei und offen mit Zeitzeugen reden und diskutieren können – mit jedem und zu jedem Thema. Diese Freiheit und Aufgabe betreffen den Kern von Wissenschaft und unserer demokratischen Gesellschaft. Ich denke, es ist richtig, dass die Stasi-Unterlagen nun endlich ins Bundesarchiv eingegliedert werden. Das trägt zur Professionalisierung bei.

Meyen: Das ist das, was ich vorhin mit dem Beispiel der Diplomjournalisten aus der DDR illustrieren wollte. Zum einen haben Einrichtungen wie die Jahn-Behörde, die sich am Machtpol des Erinnerungsfeldes befinden, die Möglichkeit, vieles aus der großen Öffentlichkeit fernzuhalten, was nicht in ihr Bild passt. Und zum anderen werden Zeitzeugen mundtot gemacht, die dieses Bild aufbrechen könnten. Das passiert gar nicht über Verbote oder irgendwelche Drohungen. Das Wissen um die Wucht, die von Medienrealitäten ausgeht, reicht völlig aus. Eine Beobachtung: Der Zugang zu Zeitzeugen und die Bereitschaft, offen auch über das zu sprechen, was im hegemonialen Diskurs eher in die Rubrik „Täter“ fällt, haben sich in den letzten Jahren verbessert. Vor zehn Jahren habe ich allenfalls mit Rentnern sprechen können – und auch das nur, weil ich den richtigen Stallgeruch habe. Jetzt gibt es mehr Selbstbewusstsein, auch bei aktiven Medienleuten.

Mükke: Was die Zeitzeugeninterviews anbelangt, teile ich die Beobachtungen. Die Zugänge sind leichter geworden. Bei denen, die die 1950er und 1960er miterlebt haben, tickt die biologische Uhr. Viele wollen mittlerweile reden, damit etwas von ihrer Lebenserfahrung bleibt und weitergegeben wird. Viele Ostdeutsche, die in den 1990er-Jahren nicht in der Lage oder willens waren zu sprechen und für die auch kaum jemand gesprochen hat, haben mittlerweile ihre Stimme gefunden. Das war ein wichtiger Emanzipationsprozess. Sehr wichtig für die gesamte bundesrepublikanische Gesellschaft, wenn auch der Umschwung zu dieser Zweiten Selbstermächtigung sehr spät einsetzte, was für die Demokratie im Osten schwierig war und ist. Im Kern meint Demokratie ja Gespräch, Diskussion und Wahlmöglichkeiten – und eben nicht Ausgrenzung. Partizipation an und Repräsentation in den Sphären politischer, wirtschaftliche, kultureller und medialer Macht sind dafür zentrale Elemente. Und da sieht es im Osten nach wie vor nicht immer gut aus.

Wie weit die Ausgrenzung, die Spaltung der Gesellschaft und die Verwirrung im Osten gingen und gehen, zeigt der vielerorts bereits in Alltagsgesprächen hoffähig gewordene Vergleich von DDR und Drittem Reich, der irre ist. Das drückt sich im Atemzug-gleichen Gerede von „den Nazis“ und „den Kommunisten“ aus. Die DDR war Resultat des Zweiten Weltkriegs, eine offene Counter-Diktatur mit einer weitgehend dogmatisch-humorlosen Alt-Männer-Führungsriege, deren Mitglieder vielfach durch ihren Widerstandskampf gegen das Dritte Reich traumatisiert waren und viel zu lange, bis zum Ende der 1980er (!), regierten. Das Dritte Reich war ein nationalistischer Terrorstaat, der Millionen Menschen die Wohnungstüren eintrat, folterte, vergaste, die Welt mit Krieg überzog. Die Unterschiede zwischen beiden Staaten und Systemen sind gigantisch.

Selbstverständlich lehne ich das eine wie das andere ab, aus verschiedenen Gründen. Politisierte Versuche, die DDR und das Dritte Reich auf eine Stufe zu stellen, sind aber extrem zynisch und gefährlich. Was meinen denn diejenigen, die das tun, wie das wohl auf einfachere Gemüter und politische Hetzer in Ost- wie Westdeutschland wirkt? War Nazideutschland also gar nicht so schlimm? Freilich können solche unsäglichen Relativierungen dem Rechtsextremismus Vorschub leisten.

Aber zurück zum Kernthema. Wird die geänderte Zeitzeugen-Situation die Arbeiten des neuen Forschungsverbunds zum medialen Erbe der DDR beeinflussen? Was für neue Forschungsansätze werden dort 30 Jahre nach der politischen Einheit verfolgt?

Meyens Buch: „Das Erbe sind wir. Warum die DDR-Journalistik zu früh beerdigt wurde. Meine Geschichte“ // Foto: Halem-Verlag

Meyen: Ich hoffe, dass wir tatsächlich etwas Neues zu erzählen haben. Die Zeitzeugen sind dabei nur eine Facette. Wir ziehen eine Linie bis in das Jetzt. Dafür steht der Begriff „Erbe“. Wir fragen nach dem, was in der Gegenwart weiterwirkt. In einem meiner beiden Projekte geht es zum Beispiel um Medienmenschen. Macht es einen Unterschied, wenn Journalisten, Regisseure oder Verleger in der DDR aufgewachsen und vielleicht sogar ausgebildet worden sind? Bringen sie andere Themen in die Öffentlichkeit, andere Perspektiven? Ich würde dafür zum Beispiel gern Holger Friedrich befragen. Warum engagiert er sich bei der Berliner Zeitung und wie erlebt er es, dass der Vorwurf „Stasi-Spitzel“ hängenbleibt, obwohl die Redaktion das in einem langen Dossier differenziert hat?

Mein zweites Projekt untersucht Filme. Wie sieht die DDR aus, die seit 1990 mit Hilfe von Beitragsgeldern oder über die Filmförderung konstruiert wurde? Wir produzieren dazu ein Online-Portal, das auf Vollständigkeit zielt. Man soll dort über jeden Film etwas finden können. Ich erzähle das, weil es zeigt, was den Verbund von früheren Projekten abheben soll. Wir wollen das Material allen zur Verfügung stellen, und wir haben einen sehr weiten Medienbegriff, der Fotoalben einschließt und Schmalfilme, aber auch das, was in den vielen DDR-Gruppen auf digitalen Plattformen läuft.

Mükke: Wenn du dir heute, im Jahr 30 nach der politischen Vereinigung, die Massenmedienlandschaft im Osten anschaust, was siehst du auf der Haben-Seite?

Meyen: Positiv finde ich all das, was man mit dem Begriff Medienkompetenz beschreiben könnte. Viele Ostdeutsche reagieren sehr sensibel, wenn sie merken, dass Menschen manipuliert werden sollen. Und dann stehen natürlich die jungen Leute auf der Haben-Seite, von denen ich ja ein paar genannt habe. Ich hoffe sehr, dass die nächste Generation in der gesamtdeutschen Öffentlichkeit sehr viel präsenter sein wird als wir.

Mükke: Trotz meiner Kritik: Wir leben heute in einer agilen, offenen Medien- und Wissenschaftsgesellschaft, in der Presse- und Meinungsfreiheit hohe Güter sind und viel Qualitätsjournalismus betrieben wird. Die Informations- und Publikationsmöglichkeiten sind enorm und werden von stabilen rechtsstaatlichen Institutionen abgesichert. Die Funken, die die Diskurse schlagen, gehören dazu. Ich wertschätze das sehr.

Der Vereinigungsprozess wird uns als Thema noch lange erhalten bleiben. Die Rollen von Massenmedien und deren Ost- und West-Akteuren in diesem Prozess sind bei weitem noch nicht erschöpfend analysiert. Das bleibt spannend. Medienjournalisten und Medienwissenschaftler haben hier noch reichlich zu tun. Und wir müssen heftig dafür streiten, dass ostdeutsche Perspektiven in diesem Diskurs nicht untergehen.